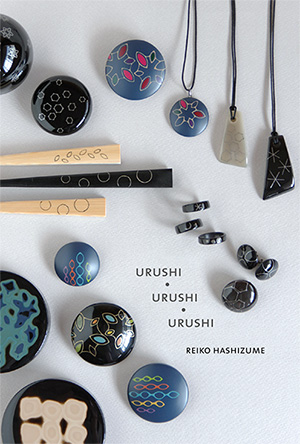

「Urushi • Urushi • Urushi」

2014年11月7日(金)〜 9日(日)

à ta façon material studio(東京都港区)

漆作家 橋爪玲子の作品一覧

上段左から:プラチナ蒔絵香合(2点)、青色漆塗漆絵ブローチとペンダント、プラチナ蒔絵水牛の角ペンダント(2点)

中段上から:漆絵茶席扇(3点目も)、漆絵黒扇子、プラチナ蒔絵黒水牛リング(3点)・ピアス・ブローチ

下段左端から:彫漆香合(2点)、青色漆塗漆絵ブローチ(3点目も)、青金蒔絵ブローチ

すっきりとした黒漆・白漆、プラチナ蒔絵の漆ジュエリーの新作をはじめ、

手鏡・扇子などの小物類や、棗・香合・お茶杓などお茶道具の小品を揃えました。

東京では初めての個展になりますので、

いろいろな種類のものをご覧になっていただけたらと思っています。

お近くの方はどうぞお越し下さい。

3日間の開催です。期間中会場におります。

**********

Urushi • Urushi • Urushi

2014年11月7日(金)〜 9日(日)

10:00 am ~ 6:00 pm

<場所>

à ta façon material studio (HP)

〒108-0022

東京都港区海岸3-12-9-401 (MAP »)

– ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩3分

– JR田町駅 東口(芝浦口) 徒歩13分

<近隣にパーキングあり>

• キャナルパーク

営業日:年中無休 / 営業時間:24時間営業

料金:60分まで200円 以後30分毎100円(駐車券紛失の場合は¥20,000)

• 芝浦アイランドエアテラス駐車場

• 三井のリパーク海岸3丁目パーキング

<お問い合わせ>

Tel 03-3454-7787

Fax 03-6435-1172

contact@sumiyos.jp

rei@urushikobo.com

Facebookにもイベントページを作成しましたので、こちらもご覧下さい。

7月の Urushi Café は、朝から大変な暑さ。

Ms cafeにたどり着くと口もきけず、あまりの暑さに笑ってしまうほどで、

皆さんささすがに冷たい飲み物のオーダーでした。

漆の器は保冷力もあって、冷たいものにも案外いいのです。

この日は、主にいろいろな疑問にお答えすることに。

実際にお持ち下さった器の状態や修理できるかどうか、

どう生かして使うといいか。

器の修理と金継ぎについて。

直したものの状態や使い方について。

今までのCaféの内容で、もう少し詳しく知りたい点。

漆かぶれについて。

根来塗りについて。

黒江でできる体験講座とその内容など。

そんなお話でした。

6月の Urushi Café は、漆器・漆工芸品とその他の塗り物について。

一般に「漆器」と総称されているものの、大部分は合成漆器、化学塗料の塗物です。

漆器の産地の海南でさえ、「漆器には安いものと高いものがある」くらいに思われているようです。

いわゆる「漆器」にはどんな種類があり、どこがどう違うのか。

どう確認すればいいのか。

呼称や表示はどうなっているのか。

そんなお話です。

集まって下さった皆さんは、漆のものがお好きで興味を持って下さっている方々。

それぞれお持ちの漆器や、あちこちの土地で見かけたもの、使いごこちなどについてお話し下さいました。

皆さん大事に思って使って下さっているのだなあと嬉しくなります。

この日はその後、フリーペーパーArikainaの取材がありました。

7月10日発行の号で、カフェの紹介を掲載して下さっています。

見かけたらどうぞご覧下さい。

5月の Urushi Café は、漆の性質と種類について。

漆の基本的な性質と、植物として、工芸材料としての漆の種類についてです。

漆は、漆の樹液から作られています。

とろりとした液体ですが、高温多湿の環境で乾く=硬化するという、

ちょっと不思議な性質を持っています。

耐熱・耐酸性などがあり、塗料として優れた性質を持ちますが、

接着力も強く、接着剤として使われてもいました。

そんな漆の性質を生かして、様々な技法が発達し、

漆器や漆工芸品が作られてきました。

アジア各地で自生する漆の木ですが、すべて同じものなのか。

漆工芸に使われる漆としては、どんな種類が作られていて、

どう違い、どう使い分けるのか。

少しだけ実物もお見せしました。

この日のカフェは、差し入れの「小梅日記」をお供に。

食べ納めになってしまったのでしょうか、寂しいですね。

4月の Urushi Café は、漆器の扱い方について。

まずは日常使いの漆器の使い方、お手入れや保管などについてです。

普段の生活で漆器が使われることが少なくなり、

扱い方が分からないという方も多いようです。

器好きで、陶磁器には詳しくても、

漆器に関しては、扱いが難しく、敷居の高いものと思われていることも。

実際、器のお店やギャラリーなどでも、

漆器は扱われていなかったりすることも多いのです。

素地の材質・作られ方・加飾の有無や技法によって、それぞれ違いはありますが、

日常使い用のシンプルな漆器でしたら、扱いはそれほど難しいものではありません。

必ず気をつけてほしいこと。

できれば避けた方がいいこと。

そんな基本的なところだけいくつか分かっていれば、

あとは、しまい込まないで使っているほうが、

乾燥もカビも来にくいし、使いこむうちにかえってきれいになっていったりします。

天然の漆素材は、案外丈夫です。

けれども例えば鉄やプラスチックのように、どう扱ってもいいというような頑丈さではありません。

材料も貴重ですし、たくさんの人の手間ひまがかかっています。

大事なものと思って、大切に扱って下さるのはとても嬉しいことです。

怖がりすぎず、それぞれの生活の中に、生かして使っていただければと思います。

今回 Urushi Café に参加して下さった皆さんは、工芸品がお好きで詳しそうな方々。

内容が初歩的すぎるのでは?と少し心配だったのですが、

それでもあまり使ってらっしゃらないということだったり。

聞いても忘れていることも多いし、今さら聞けないということもありますよ、

とMS CAFEさんがおっしゃって下さって、なるほどと思ったり。

作者としては逆に、ここまで説明しては失礼では?

ということもありますから、いい機会なのかもしれません。

ご質問もたくさんいただきました。

テーマに関わらず、その時々で、疑問に思われることにできるだけお答えしていきたいと思っています。

終了しました。

Urushi Café

日時:第4金曜日or土曜日(変更になる場合があります。ご確認下さい)

10:00-11:00

場所・問い合わせ先:GALLERY&CAFE エムズギャラリー12番丁

〒640-8158 和歌山市十二番丁10

tel:073-431-8255

mail:info@msg12bancho.com

参加費:¥800 コーヒーor紅茶付き

定員:10名程度 事前にご連絡下さい

毎回テーマを変えて、漆についてのお話をします。

素朴な疑問・質問大歓迎。お気軽にどうぞ。

予約先着4名様まで、漆の器で召し上がっていただけます。

ご希望の方は予約の際にお申し出下さい。

**********