水牛の角/平蒔絵(金) 径2cm

橋爪玲子 Reiko Hashizume

漆作家 橋爪玲子の作品一覧

Urushi Café ・08 (2015.02.28)

2月の Urushi Café は、下地工程について。

漆器というとき、真っ先に思い浮かぶのが、

つるんとした表面の、黒漆や朱漆で塗られたものではないでしょうか。

そういう塗りものは、たいていが木地にすぐ漆を塗るのではなく、下地が施されています。

下地の工程とはどんなものなのか。

どういう役割があるのか。

下地にはいろいろな種類があるのですが、

それぞれどんなもので、どんな材料を使うのか。

どんな手順で、どんな場合、どんな物に使われるのか。

表面からはほとんど見えることのない下地の仕事。

使われる篦などを実際にお見せしながら、そんなお話をしました。

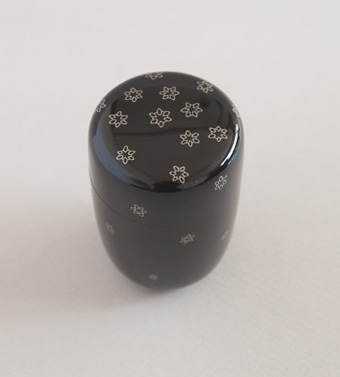

中棗 はこべ

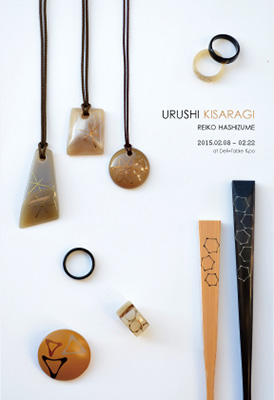

「URUSHI KISARAGI」会場風景(2015.02)

丸香合 プラチナ蒔絵・六弁

長棗 プラチナ蒔絵・六弁

丸香合 金蒔絵・五弁

「URUSHI KISARAGI」ご案内

上・左から:水牛の角に金蒔絵ペンダント3点、リング2点

下・左から:漆絵ブローチ、水牛の角に金蒔絵リング2点、茶席扇、黒扇子

**********

二月如月、ti.poさんでは初めての個展です。

季節にちなんだ雪柄や寒椿の柄のものなどを中心に、

ti.poさんの展示室に似合いそうな漆の小物の展覧会を開きます。

漆ジュエリー、扇子や手鏡のほか、季節のお棗などと、気軽なお茶道具も。

寒い時期になりますが、展示期間は少し長めですので、

お時間がありましたらお寄り下さい。

**********

URUSHI KISARAGI

2015年2月8日(日)〜 22日(日)

(金曜日、土曜日はti.poさんの定休日のためお休みです)

10:30 ~ 18:30

*最終日は17:00まで

*在廊日:

8日(日)、11日(水・祝)、12日(木)

15日(日)、17日(火)、19日(木)

22日(日)

11:00過ぎ〜17:00頃、会場にいる予定です。

<場所>

Deli+Table ti.po (HP)

和歌山市畑屋敷葛屋丁22 (MAP »)

10:30 ~ 18:30

定休日 毎週金曜日、土曜日

<お問い合わせ先>

TEL 073-422-0559

*ti.poさんのランチは大変人気ですので、お食事されたい方はお早めにご予約ください。

丸香合と下膨棗 金蒔絵・五弁

Urushi Café ・07 (2014.12.06)

(photo by msgallery)

しばらくお休みしているうちにすっかり冬の気候になり、

エムズカフェにもガスストーブが登場していました。

今年も秋が短かったように思いますが、本格的な寒さが来るのも遅い気がします。

間があいたので、おおまかな漆器・漆工芸品の制作工程をもう一度。

それから、まず木地(素地)の工程についてです。

漆が塗られる素地には、主に木が使われますが、その他にもいろいろなものがあります。

どんなものがあり、どんな風に作られ、どう使われるものなのか。

木地については、板物・挽き物・曲げ物などと分けられますが、

それらの作り方と特色、作られる器物の種類など。

それから、また工程の話からは少し離れますが、

先日五島美術館で展覧会の開かれていた「存星」について。

以前 Urushi Café でもお話ししたことがある、

少し独特な呼び名である存星。

存星の展覧会というのは、とても珍しいと思いますが、

どういうものが存星と呼ばれてきたのか、その変遷をたどった展覧会で、

見応えのあるものでした。

(エムズのオーナー本山さんも、ちょうどご覧になって来たそうです。)

この日は、エムズギャラリーで個展を開催中の塩鶴るりこさんも、

早く来て Urushi Café に参加して下さいました。

お使いの漆器のお話や、お持ちの、鮫皮に漆塗りしたものを一部に使った珍しい革財布など、

楽しいお話もいろいろして下さいました。